嬉しいような悲しいような

2013.7.24

現在国立博物館で開催中の 和様の書 という展覧会の第一室 まず最初に

これが唐様 和様の書 というのと これが和様 和様の書 という文字が飾られている。 もちろん周囲は全て日本の書の宝物

出所が思い当たらないので 出口のアンケート用紙に出典を教えて下さい と記入してきた。

今日返事がきて

出典をお知りになりたいとのことでしたが、こちらの文字は、特別展 和様の書 の為に二名の書家の先生に特別に揮毫して頂いたものです。したがいまして、出典はございません。

貴意に添えずまことに心苦しい限りではございますが、あしからずご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。、、、

とあった。

なんだかすれ違い という感じの返事の書き方だけれど

あの二種類の書は やっぱり という 当たった嬉しさと 古典のにおいがしない悲しさと と とても複雑な思いでした。

写真は上野広小路駅の壁の看板です。いつも見とれてしまいます。

鼓

2013.7.19

原典 平家物語 のDVDを作られたハゴロモ社での 平家物語サロンin 神田 へ

いよいよDVD鑑賞会も最終の 女院出家 大原御幸 女院死去 の回

女院死去 97歳の島田正吾氏が建礼門院の史跡でこの段を朗読された後 杖をつかれて寂光院の石段を上がっていらっしゃる映像を見るたびに涙が出てしまう。

今日のワークショップは藤舍呂英氏の鼓

小鼓 大鼓 の組み立てから見せてくださる。

ハゴロモ社長の橘氏が 静寂 を鼓で表現してほしい とリクエストされた.

呂英さんは では 花が音もなくしばらく散って 間があり 花がはっと咲く といった感じで とおっしゃり しばらく考えていらっしゃったが では 情景は何も考えずにやってみます と言い直されて なかなか深みのある演奏をされた。

紐を調と呼ぶそうだが それをきゅっと締める音がとても 静寂を表現するのに 印象的 効果的に思えたので意識して使っているのか伺ってみた。

”良くそこに気がついてくださった” とおっしゃってくださった。バンザイ!

子供の頃大鼓にあこがれ習いたいと思ったことが有るけれど 厳しさが身にしみる感じで言い出せなかった。

小鼓の皮は100年ものの馬 大鼓は勧進帳を二度演奏すると取り替えなければならない牛の皮 と伺って 初めて近くで実物を見ることが出来たので写真を取らせていただきました。

好きなものは見るたび遠ざかる

2013.7.13

来週二度みんなで 和様の書 を見に行く前に予習をしておかなければ と平成館へ。

宝物ばかり 豪華な会だけれど 分かりやすく親切に並べてあるので全体像が味気ない感じがした。

と 勝手なことを言ったら罰が当たります。

佐理の離洛帖と国申文が並んでいる。

数十年前の初夏の数ヶ月、時間が許す限り2尺×8尺の紙に国申文の最初の部分をルビンシュタインのショパンを聞きながら書き続けたことがある。

子供の頃 ちょっとマッチの先で書いたような字だと思っていたのだが

とんでもない!

と身をもって知ることが出来た。

いろいろな古典を周囲の方たちと勉強してきて ああだ こうだ そうだったのか などとその都度少しずつ世界が広がるような気持ちでいるけれど それにつれて 素晴らしいがために古典としてこの世にある良いものは より輝きを増し より高いところに遠ざかってしまう。

竹生島

2013.7.6

江戸東京博物館にファインバーグ コレクション展へ

土曜日だからか若い人たちで一杯だった。

中に平経正弾琵琶図屏風。

竹生島で得意の琵琶の演奏を奉納したら白龍が現れた という話で戦の場面が続く中でちょっと息が抜ける章段。

屏風の中の経正は衣の下に武具をつけているのが襟元や袖口から解った。

そうだ 戦いに行く途中だったのだ と気づかされた。見開かれた経正の眼が印象的だった.

帰りに常設展に廻ったら日本橋の模型がとても良い艶になっていた。

星に願いを

2013.7.2

この季節出てくる 星に願いを という小さな籠入りのお菓子があってイギリスにお土産にしてここ数年喜ばれている。

以前Jalの書のクラスは銀座の真ん真ん中にあったので七夕の前のクラスでは書いた短冊を鳩居堂さんの前の竹に結んだ。そのうち竹がプラスチックになって数年たち 建物の建て替えで クラスは歌舞伎座の隣に移り ということで 七夕飾りからしばらく離れていた。この春J何とかに名前だけ替えた教室は本社のある外苑前の建物に引っ越し、クラスの前後に銀ぶらをという楽しみがなくなってしまった。

でもクラスや会社の雰囲気はかわらず青山のゆったり しっかりした建物の中で気持ちのよい時間をみんなで過ごしている。

今日行ったらビルの一階に本物の竹を数本使った七夕飾りが有るのに気づいた。そこにある短冊を人数分いただき 行成の白氏詩巻の臨書をして 帰りがけに皆で枝に結んだ。

言わせていただければ マジックペンで書いてあるものに混ざったとたん 風情が出た。

子供を育てるとき最初から良い器で というけれど うそものの中ばかりにいるとだんだんいろいろな感覚が麻痺してくるような気がする。

当日の子供たちです。

洗面所の扉

2013.6.26

同学年の友人が長年ボランティアで参加しているという雷門前の案内所へ。

昔時間を知らせるかわいいお人形さんが金竜の舞や白鷺の舞を舞ったりしていたビルが新しくなったところ。

道行く人たちがみんなで見上げている景色も良いものだった。

さて 時間があったので洗面所に入ってみた。

扉が重いと聞いていたが 本当に重かった。

観光客はおみやげを抱えている人も多いと思うが荷物をかける器具がない。置けるような場所もない。

出ようとするとさっきは体で押して開けた扉が今度は手前に引くのでさあ大変 厚い金属にコンクリートをかぶせたようなものなので レントゲン室に閉じ込められたような気持ちになってしまい 気合いで引くと今度は狭い洗面台との間に挟まれてしまった。

おデブちゃんはお気の毒!

洗面所にそのお国柄が出るものだけれど 清潔 テキパキ ゆるみがない といったところでしょうか。

夏至 私の誕生日

2013.6.21

去年のブログにはスバースデーケーキの上を飾ったヌーピーのお盆のようなかわいいプレートなどいくつかの写真をのせたけれど 今年は何か有るかしら と思っていたら

半年位前に思わぬところからお話をいただき書の勉強をご一緒させていただくことになったクラスの方々が たまたま食事の会を設定してくださった。

幸せなことにブログを読んでいてくださった方がいらして 皆さんで誕生日を祝ってくださった。

歌舞伎座や大磯の吉田邸を設計した方が作られた立派な料亭さんで 大広間の見事な秋田杉の天井、お茶室など 見せていただいた。

昔胸部疾患会議の婦人部の会で吉田邸でお昼をいただき中を見せていただいたことがあった。

初恋の人のお家と思うと何ともいえない気持ちがしたが今になるとお庭の緑と船の形の湯船だけが記憶に残っている。

今日伺った日本建築の中で 何となく なくてもよいものが何気ないところに丁寧に作られて存在していることを再認識した というのが我等の感想でした。

写真はお店のおいしいお酒を手にしている本人です。

さくらんぼ

2013.6.12

長野のいとこからさくらんぼが、、、

荷物を開けて薄い色のさくらんぼが枝と一緒に入っているのを見て つまんだらおいしくないし、これは見て楽しむため と思っていたが 一晩おいて眺めたらずいぶん赤くなってやっと人心地がつくというかさくらんぼらしくなっていた。

そのままあるクラスに持っていったら初物 と皆さん喜んで下さった。

サクランボは子供には危ないと家では食べなかった。もちろんある程度の年になってからは楽しんでいる。

みんなはばかにするけれど アメリカに昔あったキーンとするような 甘いチェリーパイ 私だーいすき!

写真は昨日届いてすぐ と 今日三越の果物売り場に飾られていたサクランボ の晴れ姿 です。

文学部同窓会

2013.6.9

午前中太田で書のクラスをしてから目白へ。

講演会後のお茶の会にだけ出席と思っていたが 総会のあとでの講演会だったので三分の二ほど伺うことができた。

文学部に出来た教育学科が良い滑り出しを見せているという。

2050年の社会を見据え,次代を担う資質と能力をもった小学校教員を育成します。とパンフレットにある。

質疑応答のとき 今世の中に多いといううるさい父兄をどう扱うか という訓練もした方が良いのではないか と余程言おうかと思ったが おとなしく黙っていた。

いつも思うことだけれど 日曜日でもいつでも学校関係者の方々がちゃんと出席してくださり後の会にもゆっくり一緒にいてくださるのには感心する。

学長先生に先生のお部屋においていただいている私の作品を見に友人と一緒に伺うとお話しする。

何とかいう御本にその作品の前で撮られた先生のお写真が出るそうで 今から楽しみ 楽しみ。

本の名前をそのうちご報告します。

喜撰 所化 鷹之資さん

2013.6.8

同窓ということで 国劇部OBの私たちは中村鷹之資さん後援会に入っている。

今月喜撰に出演ということで仲良しと歌舞伎座へ。

平成7年国立劇場で私たちが助六を演じたときからの仲間。

私は振り袖新造その3くらいだったのが 当日私の前の二人に芸者さんの衣装がきてしまった。 芸者は働かないのが原則とのことで 振り袖新造その一になった私が後半揚巻と意休しかいない舞台に香炉を持って出て行くことになった。

何せ一回しかない大舞台 皆それぞれのことに熱中していて 私は一人 もうそろそろかと黒衣をしてくださっていた京蔵丈に ”私はいつ?” と聞いたらギョッとして”あら あなた どうしたの 駄目じゃない” と押し出された。 もう少しで話の根本になっている刀を意休が抜いても切るべきものがない という喜劇になるところだった。

私は高歯の下駄で中途半端な高さ大きさの品を持って出なくてはならなかったのでただ ただ 転ばぬよう転がらせないように気をつけるのがせいぜいだった。

前半大勢で出て終わりと聞いていた知り合いたちは私が一人で暖簾を分けて出てきたので大喜び拍手を送ってくださったらしいが本人の耳には届かなかった。

さて 初めて新装なった歌舞伎座に入ったが お帰りなさい という感じだった。内部を元のままにしたのは偉い と言い合った。内部探検は次回にしたので一階のことしか分からないが これから余計なものが増えて落ち着きを増すのだと思う。

いろいろなことがあったが 心穏やかに 諦めを懐に入れて前を向かわなければ というのが昔から足を運んでいる人々の感想ではないかしらん。

歌舞伎座が出来上がったところでJalの書のクラスが青山に移ったのであの辺りにちょっとご無沙汰していた。

国劇部員からプロになられた新蔵丈は4月の出番がなくなってしまわれたが 今月は夜の助六の後見。

がんばってくださいね。

鷹之資さんも見る度大きく素直にりっぱになってみんなで喜んでいる。

こちらもアレレ

2013.5.28

今バラ園でのブログを見て文章と写真の間の大きさに気づきました。

携帯画面でしか写真を見ていなかったので お正月の焼き網の上に乗った丸餅のような自分だったことに気づきませんでした。

ここにすばらしかったバラの写真を また小山さん経由でご覧いただき 丸餅からの気持ちとさせていただきます。

父にいつもおかぼ おかぼ(カボチャのことです)といわれていた悳子より

Macであたふた

2013.5.28

土曜日25日にウィンドゥずからマックに変更 試す暇なくそのままにしておき今日火曜日初めていろいろさわっている。 カタカナに変更できません。

メール返信が途中でできなくなって困り果てていたらスイッチを知らない間に切ってしまっていたのが随分たってから分かった。

これに慣れてからiPadにいった方が良いといわれたが 画面が 動く さわると動く というのが 実感。

さて 皆様 私が アラアラ アレー! といっている姿をご想像くださりメールが行かないのをお許し願います。

ほんと あらどうしましょう!

良い季節

2013.5.24

一週間前 5月17日の写真です。

今日が一番 という満開の真紅の薔薇園 香りが写真から匂い出すのではないか と

神田神社にお参りを

2013.5.11

神田司町の交差点で三グループに分かれて右折してくる神幸祭をゆっくり見物。

おととい 三越に飾ってあったお神輿にお参りをした時 おさい銭箱の隣に おさい銭を入れた人はどうぞお持ちくださいと神田祭 という雑誌が置かれていたのでありがたく頂戴した。

記事を見るともうわくわくしてしまい 友人を誘って雨支度をしっかりして出発。 三時間ほど歩き続ける。

神社の周囲に貼ってある各町内のお神輿の写真を見ても、写真コンクール入選作品を見ても、宝物館の浮世絵を見ても 特別な日に見せる熱気 嬉しさが伝わってきて 気持ちがときめく。

離れたところから聞こえる大音響の太鼓演奏を見に行くと 私たちは千葉の富里から来ました。 スイカで有名です。 とのこと。一切れいただく。 今年一番の味早くも決定!

神楽殿での芸大卒の方たちの長唄、多分リハーサル、も素敵だった。きりっと硬い表情で演奏していたお嬢さんたちが 終了後知り合いの見物客にいつもに戻って花のような笑い顔を見せていた。

お祭りは粋でなくては

写真は交差点をあわててわたる行列。

今日は折角のお祭りが雨でしたが 明日は晴れるようですね。

明日は太田で書のクラスのお祝いの会があります。

クルーニー

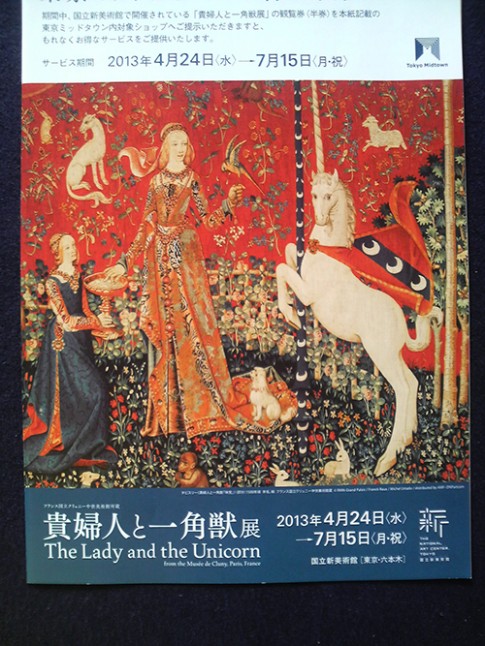

2013.5.9

クルーニー美術館、中世美術館は修道院跡でこじんまりとしたくつろげる場所。

中世 という名前にひかれてふと訪ねた場所だったので 貴婦人と一角獣のタペストリーを見た時 ここにあったのか と何かホッとしたのを覚えている。

売店でバロック音楽のCDをまとめて買うこともできた。

今年はパリに寄らないのだけれど今日東京で見たので4年続けて見たことになる。こちらでの展示は映像での解説の部屋が二つもあり美しく丁寧な内容でゆっくり楽しんだ。

気持ちの良い季節 良い時に生きていることに感謝

初めて現地を訪れた年に とても目の細かい櫛が気になったので 作る手際に驚いた と イギリスの書のクラスで言ったら ああそれは 虱捕りに使ったのよ 軽く現実を教えられてしまった。

それ以来どうも豪華な衣装の貴人達がかゆい かゆいと言っている姿がふと思われて、、、 困ったものです。

ほんと イギリス人の言う 愛して 憎んで という両国の関係は、、、