貫名菘翁展

2015.1.21

仙石山テラス という素敵だけれど解りづらい場所の書壇院ギャラリーでの 貫名菘翁展へ

神谷町で降り翁鮨の角を曲がって 後から出来た霊友会の大きな建物を左に見て と 昔の書壇院へ十数年通った。

広い日本家屋 お座敷でのお稽古 お蔵があって 庭に大きな石碑

地域開発で書壇院は仙石山へ

ギャラリーを今日初めて訪れた。

伊藤先生に初めて教えて頂いたのは 菘翁の山田公雪冤碑、赤壁賦、十七帖だった。

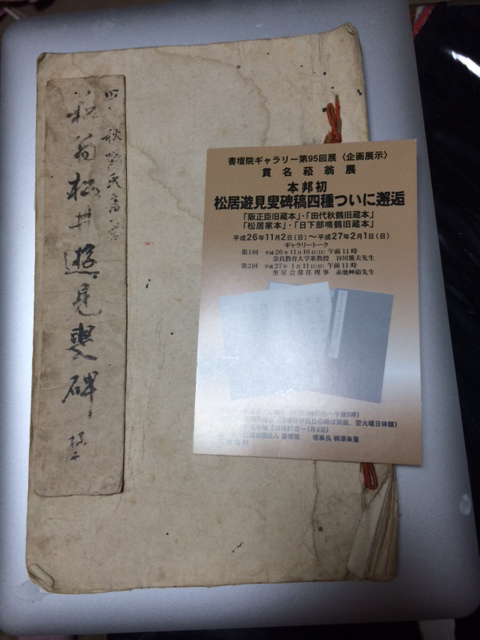

今回の展示の目玉になっている ’本邦初 松居遊見叟四種ついに邂逅’

私が教えて頂いた松居、、、は昭和14年印刷の田代秋鶴旧蔵本でだったが 繊細 豪快 緻密 明るさ 清潔さ 、もちろんこれは菘翁の作品に共通しているのだけれど、自ずから目立とうとはしない華やかさは今の世の中ではなかなか見当たらないものなので、あらためて心洗われる思いだった。

一緒の方達も皆満ちたりてめでたく現地解散致しました。

書き初め展 太田

2015.1.8

写真をこうしていれる事が出来たので もう一言

恒例の太田市での書き初め展は11日12日10時からまちかど美術館で

昨年11月鳩居堂さんに展示した作品も並べるので 賑やかに

どうぞ皆様お出かけ下さいまし

書き初め

2015.1.8

1月7日 6人のイギリスからの留学生の人たちと書き初めを

羊 をカタカナ ひらがな 楷書 草書 で。

皆初めての経験

自分の気持ちと筆が生み出す線が同じ物になる瞬間を体験する姿を見るのが嬉しい。

これを経験すると書が特別なものだということを納得し真摯な気持ちになってもらえる。

ごぼう そして いじわるばあさん

2014.12.27

展覧会のお礼状などが 周囲の方達にとても助けて頂いているのにも関わらず はかどらない。

いろいろなことを一緒にしようとする私の性格がいけない。

しかし用事がいろいろあって外出。

昨年末の30日 三越に買い出しに行って これで全部すんだ、 と思ったのに荷物預けで ごぼうを買うのを忘れた事に気づいた。

あわてて ‘少し待って下さい’ と預けた荷物はそのまま 奥の生鮮品売り場に戻り、無事に求めた一本の長いごぼうをすでに食料品で一杯になっているころころバッグに無理矢理詰め込んだのを見て 係の方が ’よく入るものですなー!’とおっしゃった。

今日はこの事を思い出し またこの年末銀座をバッグからごぼうの頭を出しておせち料理をいただきに歩かなくても良いようにそれだけは買っておこうと思った次第。

気になっていた いじわるばあさん のかるたを買う。

係のお嬢さんに ’これ私。’ と箱を指差すと ’はい そうです。 そうですか。 いえ そうではありません!’ と日本語のお授業のようになってしまった。すかさず そばのベテランの方が ’いじわるばあさん はおもしろいですね。 私は さざえさんより いじわるばあさんの方が好きでした。’と救いの手を差し伸べて下さった。

どうして世の中にはこう楽しい事がたくさんあるのかしら。

さて 箱を開けてみましょう。

引き出す

2014.12.7

1969年の12月7日誠次さんと私はパレスホテルで挙式した。

数十年後の同じ日 両国の回向院で葬儀をして頂いた時 町内会長さんが ふと ’奥さん ご覧なさい イチョウの木がとてもきれいですよ。’と教えて下さった。

堂内から正面にみた大銀杏の光り輝く葉の美しさがそれまでの思い出に被せられた。

一生心に残る事柄にこのような一瞬を心に引き出す というか引き入れて下さった方に感謝している。

今日は雨

2014.12.1

父がいつも作っていたゆずの砂糖漬けで一息ついている。

ここで良かった良かったと体を安堵の内に沈めてしまうと立ち上がれなくなってしまうので、

寄り合い所帯での展覧会なのでいつもピタリと はいかないが お許しいただくことに。

なににしてもみんなで勉強している事が大事、進歩していることが解ればこれ以上の事はない、この大切な事が会場にいて今回は今までで一番強く感じられた。

難しい内容に取り組むということはこうしてその先の道筋を見せてくれるのか と 幸せな気持ちになっている。

バンザイ!

では 今週の波に乗りましょう

あっという間に最終日

2014.11.30

’異’ 展 はあっという間に本日最終日を迎えました。

天候に左右されず連日大勢の皆様をお迎え出来ました。

動いていて下さる方達が 仲良くなったり 人生の先輩からいろいろな話を聞いて 自分の悩みを 安心と納得に変化させていたりする状態を知るにつけ、展覧会は書の勉強以外の付録も大きい と 嬉しくなります。

今日はまた良いお天気になりました。

銀座で皆様をお待ちしております。

行ってきまーす。

関係者の皆様 読んでいて下さる皆様 いつもありがとうございます。

これはいけない

2014.11.28

今朝起きたら ほほにお肉がなくなっている。

控え室に歯形のついたサンドイッチ たもとに封を切りかけの阿闍梨餅、、、 ほとんど食べずに時間を過ごして動き回っているため と反省。

もちろん周囲の方達は さあ食べて食べて と勧めて下さっているのだけれど。

のどを食物が通ったあたりで すぐ 元気になる私なので 御心配なく

さあ 行ってまいります。

早くも三日目

2014.11.27

書作展 異 早くも三日目

父が 90過ぎてから書いた 國 という作品がある。

注目を集め 涙を浮かべて下さる 生前の父を知らない方達も、、、

懐かしがって下さる方達ももちろんたくさんいらっしゃる。

書く人と作品の関係の模範 を 私への指針として残してくれたもの との実感が湧き 感謝。

大勢様の波にもまれるような時間を嬉しく過ごしています。

これをお読み下さった方 どうぞ 現場にお出かけ下さいまし。

銀座四丁目の角 鳩居堂さん四階 小澤蘭雪 蘭の会 書作展 ’異’ です。

お声をお掛け下さいましね。

大きな声で騒いでいるのが本人です。

大きな力

2014.11.24

書展 飾り付け もうすぐ出発 ブログを書くゆとりはない のが正直なところだけれど

今朝 6時ちょっとにドアをたたく音が、、、 (ドアフォンが使えないので ’叩いて下さい’ という札が貼ってある。)

何かがあったのならここ一週間動きがとれないのに どうしよう、と どきどきしながら開けると お赤飯を持った隣の方がいらした。

昨夜 部屋の中一杯広げたものが収まらないままに寝てしまった ’どうしよう’ という気持ちがパッと消えて と元気がでた。

さあ これで大丈夫

会場で皆でいただくおむすびをたくさん作って下さっている方のお部屋によってから

‘行ってまいります’

あら 出来た

2014.11.22

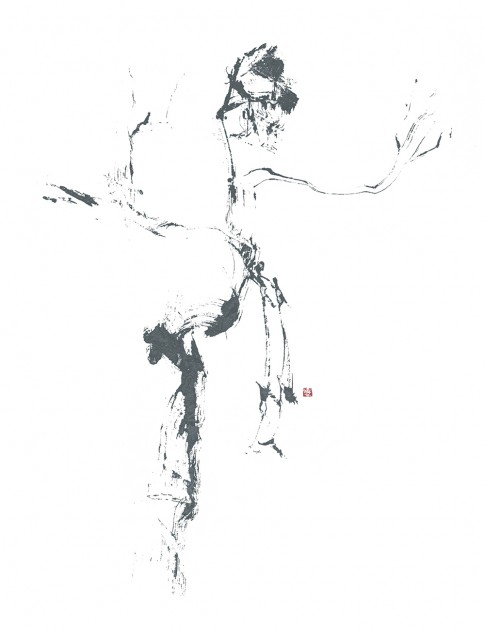

ブログに写真を入れる事が今まで出来なかったが 書展のテーマの写真をどうしても入れなくては、 と、

あと何日かで展覧会が始まってしまう、という今になって、やってみよう、 やらねば という気持ちになった。

出来ました。

この前のブログに入れたのが ’異’ です。

異 をどう認識するか、日本に文字が入ってきた時 私たちの祖先はどうこの 異 の世界に相対したか、

いろいろなことを考え 学んだ今回の書展です。

バーバラ ストライザンド

2014.11.22

汐留のレコード屋さんでStreisand Partners というCDを求める。

麻布台のお教室に通うのに カセットテープ からの曲を聞きながら墨田区の慰霊堂野境内を横切り隅田川を渡り 蔵前の駅まで歩いた事を思い出す。 いろいろな歌手とのデュエットで原曲とは違っているが 丁寧に 丁寧に歌われていて 曲の持つ説得力に圧倒される。

あさっての鳩居堂さんでの飾り付けへの準備のきりがない。

花を生けて下さる方の能力が素晴らしいので 毎回楽しみにしている。

大勢の皆様にお目にかかれるのは嬉しいことです。

どうぞいらしてくださいましね。

腹芸

2014.11.18

先日勧進帳を見た。

富樫があやしんで勧進帳をのぞこうとする時 なんと義経が 心配そうに振り向いてしまった。

そんなことをしたら 自分で自分が怪しまれる因を作ってしまうではないか。

富樫は出てきた時から甲高い声で節を付けて歌っている。頭がペコちゃん人形の動きをしたり体の左右が同じように上下に動く。

皆主役の弁慶あっての舞台ということを忘れているのではないか。

腹芸 という言葉を久しく聞かないことに気づく。

言葉にしてもらわなければ解らないではありませんか とはよく聞く台詞だが、

いつも常日頃 私が書いたり言ったりすることは訳が分からない と言われている身としては何も言う資格がないようだけれど、

普通の時代劇だってぺらぺらしたせりふや身の動きは似合わない。

歌舞伎で 並んでいる人たちがただ正面を向いて、リアクションをしないのは舞台を大きく見せるため と聞いて なるほど と思った事だった.

ただ 嬉しかったのは 主役の弁慶が11代にとても似ている表情をふと見せる事だった。

あの声 台詞回し 様子の良さ 懐かしい

結婚披露宴

2014.11.16

大きな結婚披露宴に出席。

このところ何回か書を長く一緒に勉強している方達の お子さん達の結婚披露宴に出席している。

昔は あのテーブルにはひと世代昔のひとたちが座っている と思ったものだが 今では自分が そう思われるテーブルに座るようになっている。

時が縦にも横にも広がっているのだと実感する場なのだと思う。

さて後一週間で展覧会。部屋の中は荷物の山。

今回はとても難しいもの取り組んだ人たちが多く、作品がまとまった時点で私はゴール感覚を味わってしまい、元々得意でない宣伝活動がほとんど出来ていない。

これを目にして下さっている皆様 もしご自身のフェイスブックとやらをお持ちでいらっしゃいましたら一言宣伝してはいただけないでしょうか?

25日から30日まで 銀座鳩居堂さん4階 小澤蘭雪 蘭の会 書作展 テーマは 異 です。

お目にかかった事のない方 どうぞ お声をお掛け下さいまし。

会場で大きな声で バタバタしているのが 本人です。

三四会41回生クラス会

2014.11.15

誠次さんが行けなくなってから私一人でいつも参加している。

今日も60人ほどの同窓生、そのうち20人ほどは夫人同伴 というまとまった楽しい、そして この頃は お互いが元気でいることを確認し合うことも大事な要素の会になっている。

心療内科の先生が こうして見ている限り世の中の認知症の存在比率より大変低く この同窓会出席者ほとんどその傾向が見られない とスピーチをされた。

頭のことは全くお話しにならない私だけれど、 皆さんが私を見てにこにこして ’元気そうですね。元気でいいですね。’とおっしゃっていただけることが私のこの同窓会での存在意義とおもっている。

20年ほど昔 未亡人になっても何か外での付き合いがあったほうが良い、と思った先見の明のある方達が奥さん達だけの第二同窓会を立ち上げた。来年私ともう一人が幹事となることになっていて 今日はそれ用のチラシを作って行って 宣伝した。